La teoría de los tres cuerpos es un concepto fundamental en la física y la mecánica celeste que se refiere a la dinámica de tres cuerpos celestes que interactúan gravitacionalmente entre sí. Esta teoría se utiliza para modelar y predecir los movimientos de sistemas compuestos por tres objetos masivos, como planetas, estrellas o galaxias, bajo la influencia mutua de la gravedad.

Una de las características más interesantes de la teoría de los tres cuerpos es la existencia de soluciones caóticas, donde las trayectorias de los cuerpos en el espacio pueden volverse impredecibles y altamente sensibles a las condiciones iniciales. Este fenómeno, conocido como caos determinista, fue descubierto por el físico y matemático francés Henri Poincaré a fines del siglo XIX mientras estudiaba el problema de los tres cuerpos.

En la mecánica celeste newtoniana, las ecuaciones de movimiento para tres cuerpos interactuando gravitacionalmente forman un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Aunque es posible encontrar soluciones numéricas para estas ecuaciones utilizando métodos computacionales, resolverlas de forma analítica, es decir, encontrar expresiones cerradas para las trayectorias de los cuerpos en función del tiempo, es extremadamente difícil.

Con el inesperado éxito de la serie del primer libro de la trilogía de Liu Cixin, refiriéndose a un problema de mecánica orbital, este problema puede utilizarse como una interesante analogía en un ámbito de dinámica social directamente en relaciones de pareja.

La dinámica de pareja es un complejo entramado de interacciones emocionales, psicológicas y físicas que se desarrollan entre dos individuos. En este contexto, la infidelidad surge como uno de los desafíos más difíciles de enfrentar, afectando profundamente la estabilidad y la confianza en la relación. La teoría de los «3 cuerpos» en física, que describe la interacción gravitacional entre tres cuerpos celestes, ofrece una interesante analogía para comprender esta compleja dinámica.

El individuo A representa a uno de los miembros de la pareja, con sus propias necesidades, deseos y emociones. El individuo B es el otro miembro de la pareja, con su propia individualidad y perspectiva única.

La infidelidad puede entenderse dentro de esta analogía como la introducción de un tercer cuerpo en el sistema (individuo C), perturbando el equilibrio establecido entre A, B y su relación. Esta «tercera fuerza» puede manifestarse de diversas formas, ya sea en la forma de una aventura física, emocional o virtual. Al igual que en la física, donde la presencia de un tercer cuerpo altera las órbitas y trayectorias de los otros dos, la infidelidad tiene el potencial de desestabilizar profundamente la relación de pareja.

La respuesta a la infidelidad puede variar según la percepción y la interpretación de cada individuo involucrado. Algunos pueden experimentar una sensación de traición y pérdida de confianza, mientras que otros pueden verla como una oportunidad para reflexionar y fortalecer la relación. Sin embargo, la presencia de esta «tercera fuerza» inevitablemente desencadena cambios en la dinámica de pareja, que pueden conducir a la reconfiguración de roles, expectativas y límites.

Así como en la física, donde la interacción entre los tres cuerpos puede generar fenómenos complejos como las resonancias y las órbitas caóticas, en la dinámica de pareja, la infidelidad puede desencadenar una serie de reacciones emocionales y comportamentales impredecibles. La comunicación abierta, la empatía y el compromiso mutuo son fundamentales para abordar estas turbulencias y restaurar el equilibrio en la relación.

En conclusión, la dinámica de pareja, la infidelidad y la analogía física de los 3 cuerpos ofrecen una perspectiva interesante para comprender la complejidad de las relaciones humanas. Al igual que en el universo, donde las fuerzas gravitacionales moldean el movimiento de los cuerpos celestes, en el mundo de las relaciones, las interacciones entre individuos y la presencia de «terceras fuerzas» pueden dar forma al destino de una pareja. Solo a través del entendimiento, la aceptación y el trabajo conjunto, es posible navegar por estas turbulencias y encontrar un camino hacia la armonía y la conexión verdadera.

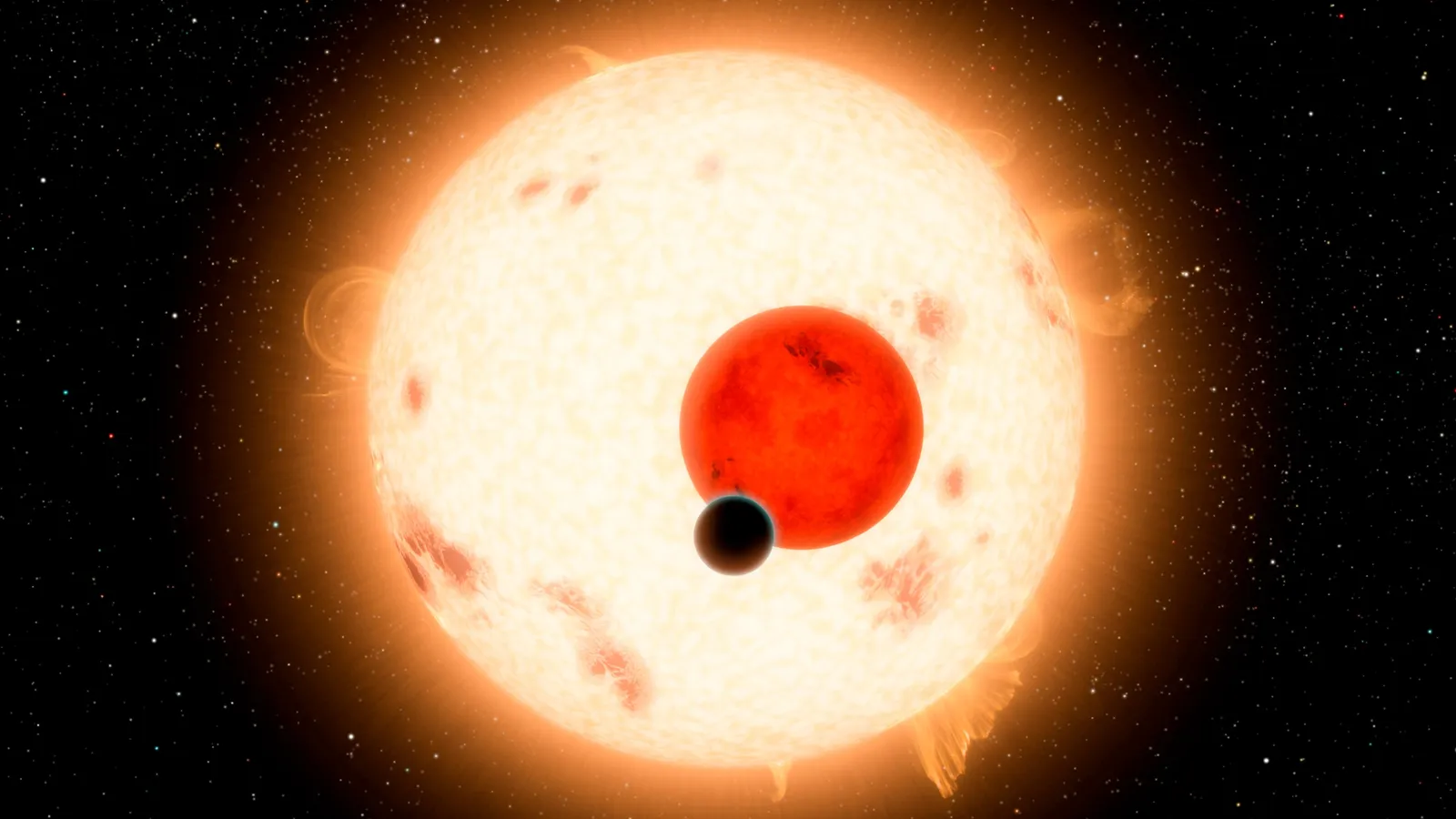

Imagen tres cuerpos influyendo gravitacionalmente entre sí STOCKTREK IMAGES / GETTY IMAGES

Referencias

Poincaré, H. (1890). Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique. Acta Mathematica, 13(1), 1-270.

David Benioff, D.B. Weiss, y Alexander Woo (Guionistas y productores ejecutivos). (2024). El problema de los 3 cuerpos. https://www.netflix.com